顛末

ある日、港区の某所に古いステンドグラスがあるとご連絡を頂き、現地で拝見することになった。

元々は、東京都港区で営まれていた銭湯の男湯、女湯に設置されていたステンドグラスで、大正から昭和初期に作られたものとのこと。それが、戦火をまぬがれた後、都内のご自宅へ移設され、それから約70年間、このステンドグラスが朝の光を浴び、ご家族の記憶を照らしてきた。

この度、再開発に伴ってご自宅が取り壊されることとなり、その前に運良くこの目で見ることができた。

なお、幸いにも、このステンドグラスは壊すことなく外して大事に保管されることになっている。

銭湯にあったステンドグラスの今

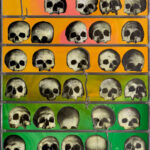

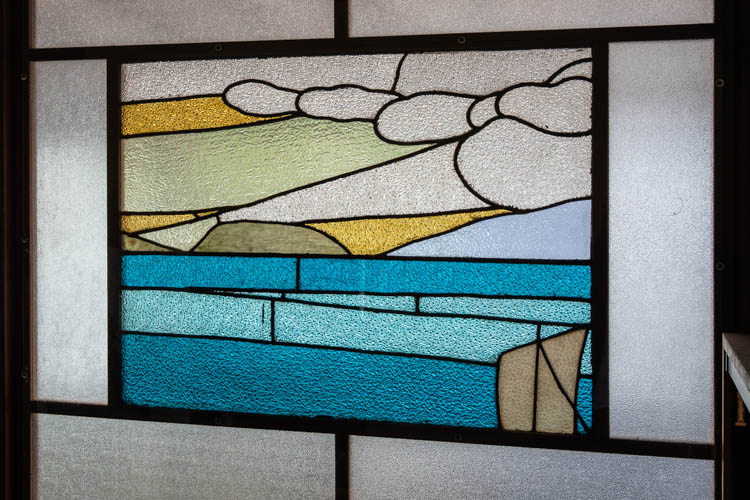

玄関を入ってすぐのところに、大きく縦に8枚のステンドグラスが入っている。

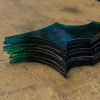

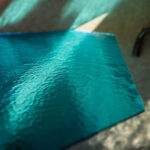

使われているガラスは、ココモかウィズマークか、透明の部分は和ガラスが使われているようである。

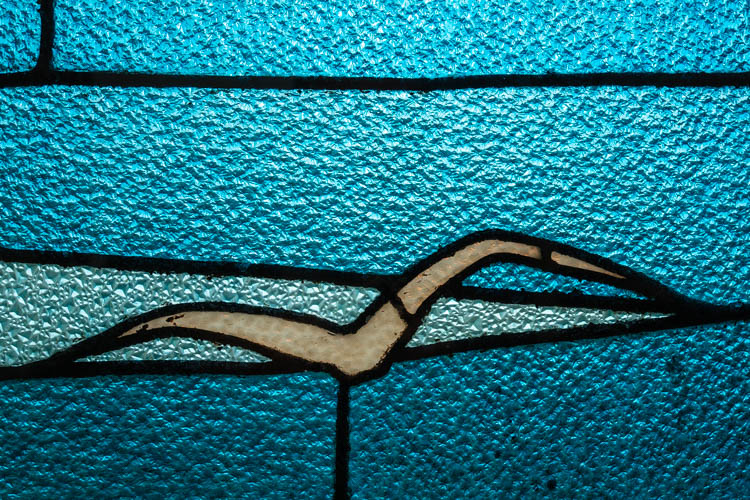

この写真の薄い水色の部分は、ダイヤと呼ばれる和ガラスだろう。

建物の外観。

木枠の感じからして銭湯にあった時はステンドグラス単体で設置されていて、この建物に入った時に周りのガラスが入ったのだろう。

裏側。ケイム組で全面ハンダされているように見えるけど...もっと近づいてきちんと見ればよかった。忘れてた。

虎ノ門の再開発はが進んでいる様子。

虎ノ門ヒルズ森タワー。今や虎ノ門エリアの中心的な建物。

でも目新しさとか面白みは特にない感じ。

感想・評価

家主の方が、このステンドグラスを外す専門業者の方に聞いた話では、別府ステンドグラスさんが当時の銭湯の近くに工房があったようで、そちらの大正7年から昭和初期にかけての作品ではないかとのこと。

別府ステンドグラス(正式名称:別府ステインド硝子製作所)は、宇野澤系から派生した工房で、別府七郎という人物が興した工房である。別府七郎は、以前紹介した木内真太郎と共に宇野澤辰雄から直にステンドグラスを学んだ、日本ステンドグラス界の本流の方。

時代的に小川三知が作った可能性もなくはないが、デザイン的な特徴と全面ハンダのやり方からして、宇野澤系であることは、ほぼ間違いないと思う。

ということは、ステンドグラスの命であるデザインは、宇野澤系の他のステンドグラスと同様、誰が描いたか不明、ということになる。

素朴な線で描かれた海原の風景が、テクスチャの強い透明系のガラスと不透明オパレッセントグラスの対比で描かれていて、美しい。キラリと光るダイヤから、大正ロマンの香りがかすかに感じられる。

色数も控えめで、自宅にあって毎日目にしても飽きがこないと思われる。個人的には、上から2番目の右側のステンドグラスが一番好き。海と雲とカモメのバランスが絶妙で、ずっと見ていられる。

それにしても、同時代のステンドグラスで、風景なのにここまで透明系のガラスを使っている物は、ちょっと他に思いつかない。結構珍しい作品なのかもしれない。

元々は銭湯に入っていたとのことだが、どんな風に使われていたのだろうか。

現代とは銭湯の役割が違っていたはずで、より生活に根付いた場所だったと思われるが、そこになぜステンドグラスが。このステンドグラス、場所が海で縁起物の「松」がある以外は、日常的な何の変哲もない風景が描かれている。銭湯という庶民の場で、芸術が溶け込んでいた大正時代。ステンドグラスは教会や貴族のものではなく、誰でも楽しめるものだったのだろう。

大正デモクラシー期の都市化で、銭湯が庶民の社交場として栄えていて、ステンドグラスは、当時西洋文化の象徴として取り入れられ、銭湯の脱衣所や浴室を「ハイカラ」な空間に変え、平凡な日常に些細な彩を与えたいたんだろうか。

このステンドグラスをずっと見ていると、ついそんな空想にふけってしまう。