ブライアン・クラークの生涯・作風

ブライアン・クラーク(Brian Clarke、1953-2025)は、イギリス人で、世界的に最も有名なステンドグラス作家の一人だった。

15歳で美術大学に入学して早々に才能を発揮し、20代前半から大きな建築ステンドグラスの仕事をこなし続けてきた。ステンドグラスとは何かを考え続け、常に新しい挑戦を続け、走り続けた人生だったように見える。

今回は、彼の生涯を振り返りつつ、作風の変遷やメディアでの発言などを見ていきたい。

イングランドで労働者階級の家庭に生まれる(1953)。

母方が霊媒師の家系で、幼少期、地元では「少年霊媒師」として評判になる

ヨーク大聖堂のステンドグラスを見て、あまりの衝撃に失神する。

年齢を偽ってバーンリー芸術大学に入学。

ノースデボン芸術デザイン大学の建築ステンドグラスコースに入学。

はじめて建築設計の依頼を受ける。

イタリア、フランス、西ドイツで宗教美術を学ぶ。戦後ドイツのステンドグラスの潮流、特にヨハネス・シュライターに影響を受ける。

アメリカで建築と現代絵画を学び、そこでロバート・ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズ、アンディ・ウォーホルらの芸術に触れる。

クイーンズメディカルセンターの多宗教礼拝堂の、45枚の絵画、祭服、ステンドグラスの窓シリーズの制作という大規模な依頼を受ける。

BBC(英国放送協会)によって、クラークのドキュメンタリーが制作される。イギリスでは何百万人もの人がこのドキュメンタリーを視聴し、視聴者から多数の苦情が寄せられる。

この番組とその後の報道などにより、クラークは広く世間の注目を集めることとなる。

芸術TV番組やラジオ番組の司会者となり、ブラッサイ、アンディ・ウォーホル、ジョン・レノン、エリザベス・ラッチェンスなどの人物にインタビューを行う。

ハンブルクのオリンパス欧州本社ビル用の一連のステンドグラス窓の注文を受ける。

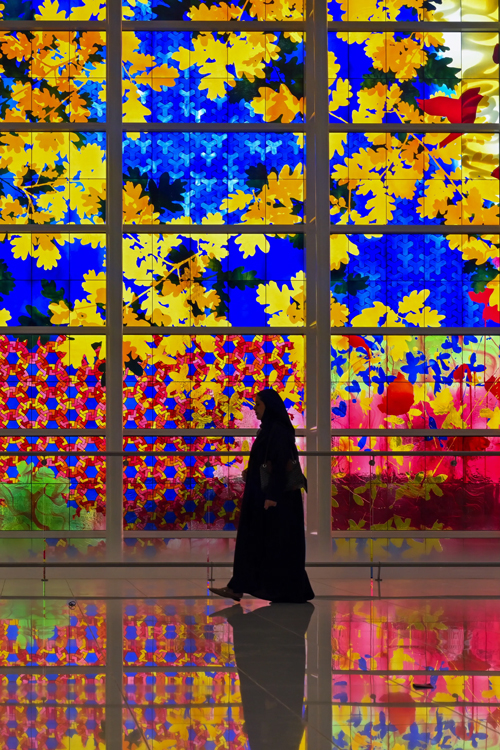

サウジアラビア政府からキング・ハーリド国際空港ロイヤル・モスクの注文を受ける。

日本でブライアン・クラーク展が開催される(西武美術館ほか)。

建築家の磯崎新から、レイク相模カントリークラブのステンドグラス制作を依頼される。

オリンパス光学工業(英国)本社のために制作した「タイムラグゼロ」をはじめとするテクノロジー関連の絵画シリーズを制作する。

ポール・マッカートニーのソロアルバム『タグ・オブ・ウォー』のジャケットデザインを手掛ける。また、ポール・マッカートニーのワールドツアー(1989年から1990年) のステージデザインも手掛ける。

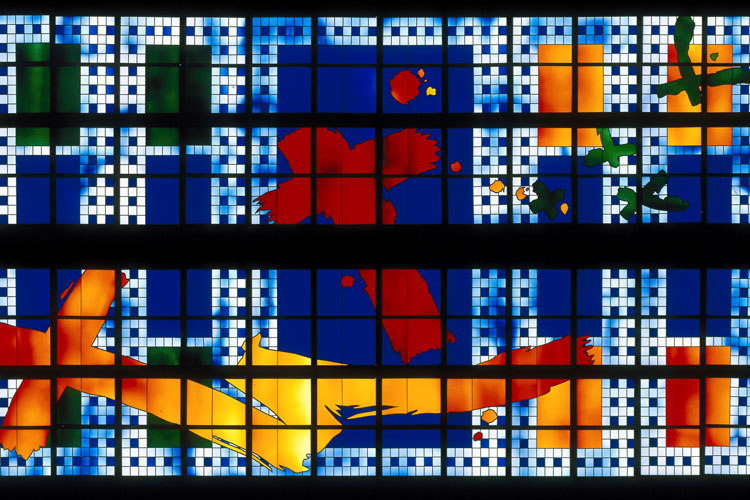

一流建築家との共同作業を続けながら、ステンドグラスの様々な手法に挑戦する。

ポール・マッカートニーのニュー・ワールド・ツアーの舞台美術を手掛ける。

ステンドグラス以外にも様々な表現手段で活躍する。

ベーコンの相続人ジョン・エドワーズを代表してフランシス・ベーコン財団の唯一の遺言執行者に任命される。

ロンドンのガゴシアン・ギャラリーでサイトスペシフィックな展覧会『ラミナ』を企画。

教皇ベネディクト16世の英国訪問に際し、ローマ教皇庁の英国駐在外交大使館である使徒座知牧場の新しい教皇礼拝堂のステンドウィンドウのデザインを委託される。

故郷であるオールダムに、ブライアン・クラーク英国国教会アカデミーと名付けられた新しいブルーコートスクールが建設されはじめる。

ステンドグラス/建築芸術への貢献に対して英国王室からナイトの爵位を受ける(ステンドグラス作家として初)。

バーレーン国際空港に127枚の超巨大ステンドグラスを設置(重さ30トン超)。

72歳の誕生日の前日に癌で死去(2025)。

作品

セント ガブリエル教会 洗礼堂(1976)

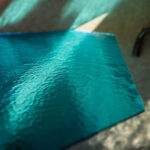

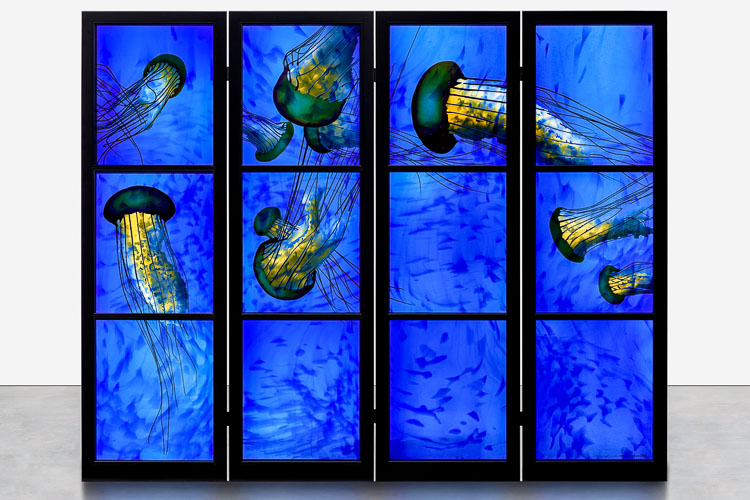

オパール・スクリーン I & II(1987)

池袋西武別館にある。近くを良く通るのに、10年前に一度見たっきり。

ホロコースト記念シナゴーグのステンドグラスの窓とドーム(1988)

クロス・アーケード交差点 天蓋(1990)

ステンドグラスの天窓(1993)

桜(2017)

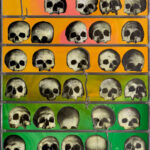

終わりのない世界(2017)

ストラウド納骨堂(2023)

コンコルディア(2025)

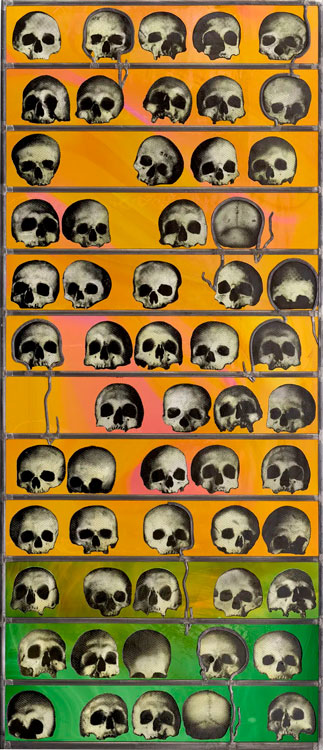

ダミアン・ハーストとの対談

YouTubeに上がっているダミアン・ハーストとの対談動画で、彼の生の声を聞くことができる。興味深い部分もあったので、内容をかいつまんで紹介する。

キャリアを始めたばかりの頃、僕が一緒に仕事をしたアート関係者のほとんどに、「ステンドグラスはやめろ。人々を混乱させるだけだ。移植できるものじゃない(※他の分野に応用できない、という意味)。」と言われた。

数十年も言われ続けてうんざりしたから、自分が描くすべての絵画、すべてのドローイングに、タイトルを付けて、その下に括弧書きで「ステンドグラスのための習作」って書くようにした。それにより、事態をもっとややこしくしてやりたかった。

現代建築でステンドグラスの依頼を受けたかったから、技術開発によって鉛線を省いたステンドグラスを作った。

ステンドグラスは常に教会と結びつけられてきた。でも、このメディウムに恋をした時、はっきりとわかった。このメディウムが生き残り、現代的な思考やラディカルなアイデアに貢献する望みが少しでもあるとしたら、変化し、別物にならなければならなかった。

第二次世界大戦後、ドイツのステンドグラス作家の流派がすべてを変えた。彼らこそ、ラファエル前派は別として、正真正銘「ステンドグラスの流派」と呼べる唯一の存在だ。

マイスターマンやシャフラットのような素晴らしいアーティストがいた。アート界ではあまり知られていないけど、ステンドグラスの世界では、彼らは本当に限界を押し広げ、このメディウムの性質に根本的な変化をもたらした。

マティスやコクトー、レジェのような人々による進歩もあった。彼らはモダニズム的なアプローチをステンドグラスの世界に加えた。

あらゆるアートは、最初は現代アートとして生まれる。ヘンリー8世だって、巨匠たちの作品が好きだったと思われているけど、彼だって同時代の、現代アートが好きだったはずだ。

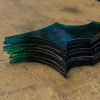

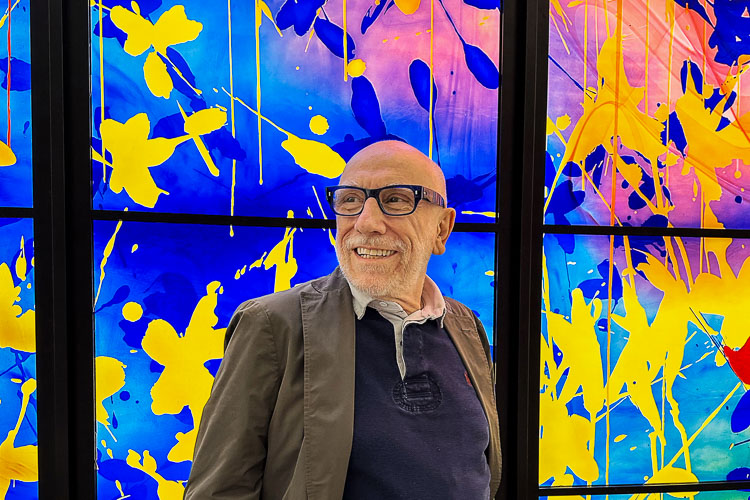

この動画を見ると彼が作った(実際には手を動かしていないと思うが)ステンドグラスの表面や立体感が分かるので、それが如何に高い技術力で作られているかが分かると思う(具体的にどうやって作ったかは分からずじまいだが、多少は想像できる)。

ただ、ダミアン・ハースト所有のギャラリーでの展示で、所属しているマネジメント会社も同じなので、やや予定調和の馴れ合い感はある。ちょっとダミアン・ハーストがブライアン・クラークのことを褒めすぎかと思った。

ブライアン・クラークに思うこと

ステンドグラスに対する飽くなき探求心と技術力

長いキャリアを通じて、ケイムのないステンドグラスを作ったり、屏風型の建物に依存しない作品を作ったり、積極的に今までにない技術を使ったりと、ステンドグラスでの表現方法を追求した。

実際に制作しているのは、ドイツのランバーツ社の吹きガラス職人だったり、DERIXなどの有名工房の職人。なので、技術力があるのは彼本人というより協業した工房なのだとは思う。

エッチングやレーザー加工、エアブラシや特殊な接着方法など、とてもじゃないけど真似できない技術が盛り沢山で、ある意味参考にならない。

世渡り上手で豊富な人脈

若い時から大きな仕事を沢山請け負っていて、おそらく美術的な才能に加えて、人を魅了する何かを持っていたのだろう。

ポール・マッカートニーの親友だったり、フランシス・ベーコンと深いつながりがあったりと、超ビッグネームと親密な関係。

現代アート業界とも、ダミアン・ハーストを通じてしっかり繋がっている感がある。

中東の王室とも深いつながりがあるようで、このような巨大なパトロンが彼を支援しているのが、非常に重要なポイントではある(大きなプロジェクトをパトロンなしでやるのは非常に難しいと発言している)。

実物を見ないと本当の良さは分からない

池袋にある彼のステンドが正直イマイチで、他の日本にあるやつも、そこまでじゃないように見える。

ただ近年の最新作は映像を見る限り、なかなかのものなので、実物を見て建物との関係性を見ないと、評価が定まらない。

HENIという会社がブライアン・クラークをマネジメントしており、サイトやSNSの運営はそこが行っているようだ。それによって、実力以上に色々なものが盛られている感があるが、 それを差し引いても、彼のチャレンジ精神と残した作品には、目を見張るものがある。

とりあえず、いつかは近年に制作されたブライアン・クラーク×ランバーツ×DERIXの本気ステンドグラスを実際に間近で見て、それで学んだ技術を自分の作品に取り入れられたらなと思う。