ハンダ

ケイムのラインを丁寧に整えながら、先ずは点付けのハンダを施していく。

ラインを揃えるだけでなく、薄くて柔らかいケイムが、外側にめくれ上がったり内側に巻き込んだりしているのを平行に戻していくことも、大事な作業。この後のパテ入れまで視野に入れ、ケイムを整える。

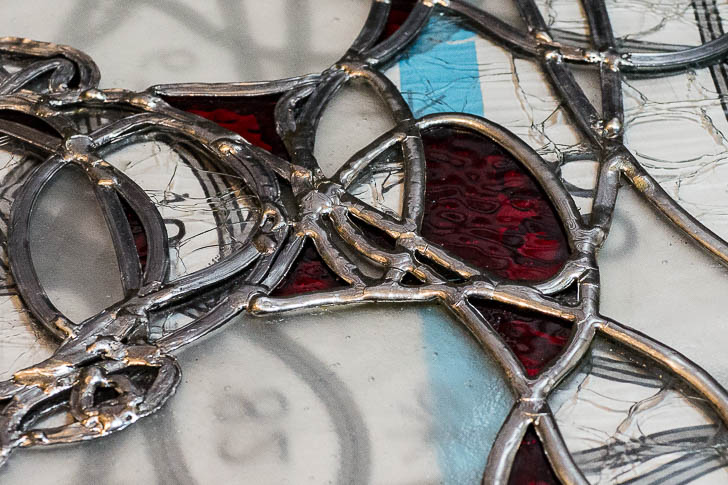

ケイムが複雑に入り組んでいる箇所も、デザイン画に忠実にラインを整えていく。

表の点付けが終わったら、次は裏の点付け。この裏返しの時に、初めて光にかざすことになり、ステンドの出来がほぼ分かってしまう。緊張の一瞬。

今回は、裏も、裏向きに印刷した下紙に合わせて、ライン合わせ・ハンダの作業を行った。今回のような、点ハンダと点ハンダの間に距離があるケイムが長い箇所は、知らず知らずのうちに線が歪むので、裏返した際も下紙を敷いてライン合わせを行うことで、仕上がりが多少良くなる。

ガラスの上からケイムを張り付ける箇所が幾つかあるが、このようにケイムをカットし、ハンダ付けしていく。

両面の点付けを終えたら、次は全面ハンダを施していく。

ハンダでラインが確定してしまうので、鋭角の個所などは、千枚通しやピンを使ってきちんと鋭角を出すことを心掛ける。

裏の全面ハンダがある程度終わった状態。

パテ・仕上げ

両面のハンダを終えたら、高温のお湯と中性洗剤でパネルを良く洗い、残ったペーストを落とし、水を切って一晩乾かす。

今回はクラッケルの溝にパテが入るのを防ぐため、ガムテープで養生し、パテ入れを行った。少し油の抜けたパテを、湯煎をして柔らかくし、ベンジンを入れて練って更に柔らかくする。それを指で詰め、ヘラで押し込んで奥まで入れ、千枚通しで余分なパテを切る。

両面のパテ入れが完了。

1週間経過。パテはまだ柔らかいが、仕上げを行っていく。

ガムテープを剥がして、パテ切りをし、ケイムとガラスに残った余分なパテを拭き取ったら、ケイムを真鍮ブラシで良く磨いて、ケイムの腐食作業へ。

今回は、硫酸銅の5%くらいの水溶液を霧吹きで吹きかけ、少しだけ待ってスポンジでこすることで腐食を行った。

ハンダの腐食は仕上がりに凝りたいところだが・・・一番上手く染まった時に何%の溶液で行ったかの記録がないので、再現ができない。

今回も、ダメではないが、あまり良い色は出ず。次回は10%くらいで試してみよう。

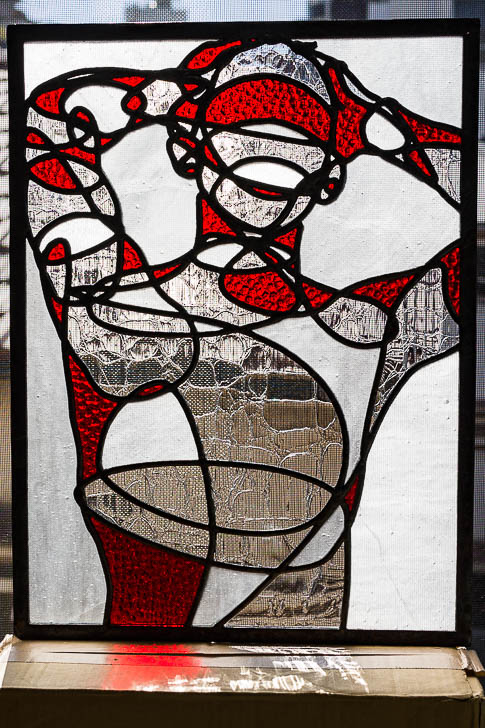

完成

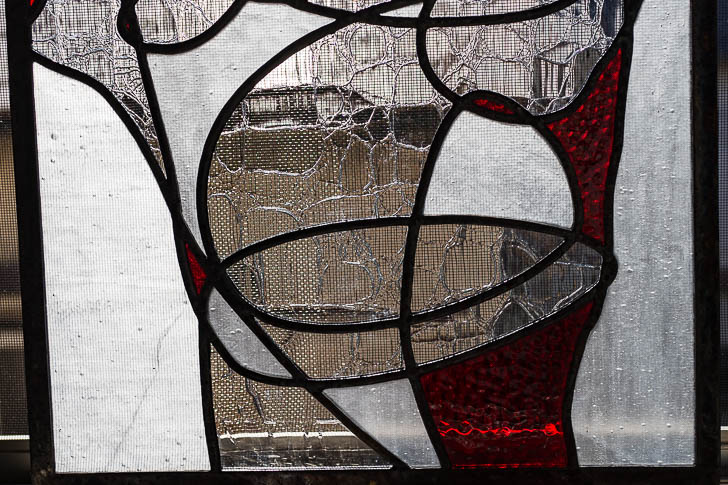

昼間のやや強めの光の下で。

夕方のやや弱めの光の下で。

カメラで撮ると少し玉虫色がかったように見えるが、実際はそこまで綺麗でもない。

裏側から。

他にも何点か。

振り返り

デザイン通りのラインは概ね出せているので、作り自体はそんなに悪くはない。4mmのケイムを使っても、ケイムをを潰したり、全面ハンダをしたりした結果、出来上がりは4.5mmくらいの幅になっている。

3mmと比べれば4mmのケイムは遥かに組みやすいが、のみこみが少ないことには変わりない。隙間ができたり、ガラスのバリがケイムに隠れず見えてしまうようなことはなかったが、場所によってはガラスがケイムにギリギリ掛かるくらいになってしまっている。

FH3と同様、FH4もケイムの面がペラペラで、ハンダ時のケイム整形にかなり手間をとられる。そこでケイムが微妙に歪んだりつぶれたりするので、ラインはあまり綺麗に出ない。

ガラスは、スティップルの不透明さとクリアクラッケル・赤ハンマードのコントラストは、ほぼ予想通りの出来。フリーモントのリブ入りクラッケルの綺麗さも、今回は大きな面積のピースがあるので、ある程度出せた。

赤のハンマードは、存在感があって悪くはないが、光が弱いと暗くなりがちだ。これは今回の赤に限らず、赤いガラス全般に言えることだが。

この種のステンドは線で決まってしまう。次に作ることがあれば、もっと不自然な線を減らし、粗密を意識しつつ、程良く抽象化されたスタイリッシュなものにしたいところだ。