板ガラスの表面加工あれこれ

模様が彫られたガラスがステンドグラスに使われているのを、この前見ました。どうやって作ったのでしょうか?

ステンドグラスは既存の板ガラスを切って使うのが基本です。ただ、プラスアルファの表現をするためには、板自体に加工をする、という話に自ずとなってきます。

板ガラス自体を加工する技法を、まずは網羅的に挙げてみますね。

エッチング - Etching

Wikipediaによると、日本語では食刻(しょっこく)というらしい。薬品などの腐食作用を利用したし表面加工の技法。

銅版画が有名だが、ガラスにも用いられる。酸を用いるのでアッシドエッチングとも呼ばれる。

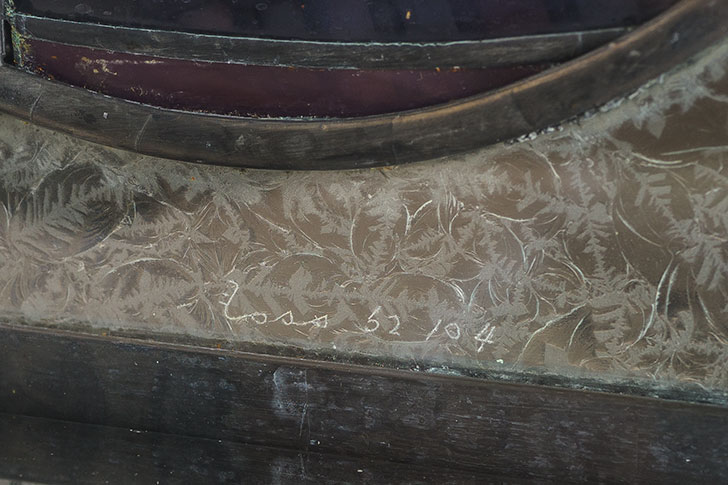

この写真は、手元にあるエッチングを施したガラス。表情は、サラっとした風合いで、少しだけ凸凹している独特な感じ。

薬品は、銅版画では硝酸などが使われるが、ガラスの場合はフッ化水素酸(通称フッ酸)+硫酸が用いられる。このフッ酸、あまりにも劇薬である上に、腐食時に更に有毒ガスが出るため、現代ではほとんど用いられない。

ステンドグラスを始めた頃、名古屋に住んでいて、この時代にガラスエッチングをしている人なんかいないと教わったが、東京に来たらそこそこの人が行っていて、震えた。

ただ、この先は廃れる技法なのではないかと思っている。若い人でこれをやっている人を知らないし、原発と同じで、いくら万全を期していても人間はミスをするので、骨を溶かすような劇薬は扱われなくなるだろう。

ちなみに、あまり語られることはないが、日本におけるステンドグラスの祖、宇野澤辰雄は、ドイツにてステンドグラスとともにグラスエッチングも学んだようなので、おそらく彼が日本初なのだろう。ただ、日本でエッチングの技法を使った作品は存在していないと思う。また、小川三知も、ごく一部のステンドグラスにエッチングの技術を使ったとの記録がある。

サンドブラスト - Sandblasting

砂(sand)を圧縮した空気と共にガラスに吹き付け(blast)、その衝撃で表面を削っていく技法。

そんなんで本当に削れるの?と思われるかもしれないが、これが不思議と強力で、3mm厚のガラスならば、30秒と掛からず穴を空けることもできる。穴は開くのにガラスは決して割れない。

元々は金属のサビ落としとして19世紀末にアメリカで考案され、今でも、サンドブラストの最も大きな分野は金属のサビ取り・汚れ・塗装落としである。

それがいつしかガラス工芸にも応用されるようになり、仕上がりの見た目がアッシドエッチングに近いことから、こちらがエッチングと呼ばれることもあるほどになっている。

余談だが、最近、外でサンドブラスター(サンドブラストをする装置)をたまに借りて、テストがてらやり始めたところである。正直、結構はまっている。こうなったらアトリエに装置一式を買うことになるのも時間の問題だろう...(幾らかかるんだか)。

切子 - Cut glass

江戸切子、薩摩切子のグラスなどで有名な、機械でガラスに切れ込みを入れて、それを磨いて仕上げる技法。被せガラスに刻むことにより彩り豊かな作品に仕上がる。

この起雲閣のステンドグラス以外では、使われているのを見たことはない。

面取り - Beveling

専用の機械によって板ガラスの角を削り、厚みの差をつけて魅せる技法。

ステンドグラスのパーツとして良く使われるものは中国製の既製品だが、職人によって一つ一つオーダーメイドで作られる日本製のものもある。

透明なフロートガラスに施されることが殆どだが、グルーチップや被せ硝子に用いられることもある。

エングレービング - Engraving

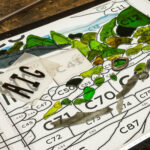

工具などでガラスに傷をつけたり彫ったり(engrave)する技法。電動工具を使うことが殆ど。ステンドグラスとの組み合わせはほとんど見られず、技法と呼ぶほどでもない、補助的な扱い。

写真のステンドグラスは、ガラスにサインが彫られている。

グルーチップ - Glue chip

すりガラスに膠(にかわ)を塗って乾燥させ、膠が固まる勢いでガラスの表面がむしり取られ、模様が形作られる技法。

フェザーグラス、結霜(けっそう)ガラスとも呼ばれる。昭和初期の頃に日本で流行ったガラスであるため、古い建物でたまに見かける。

やろうと思えば個人でも十分に可能な技法だが、今はアメリカに有名なメーカーがあって量産されているため、それが使われることが殆ど。

フュージング - Fusing

ガラスに熱を加えて溶かし、溶着させる技法。ガラスが解けるのは700~800度であるため、専用の窯が用いられる。fuseは「溶ける」「融合する」という意味。

通常はガラス同士を溶着させることを指すが、板ガラス単体を溶かすことにより表面を磨くことができる(ファイヤーポリッシュ)。

絵付け - Painting

ガラス専用の顔料で描写し、熱して定着させる技法

グリザイユ、エマイユ、シルバーステインなど顔料の種類によって扱い方・焼き付け温度が違う。

中世ヨーロッパの頃から現代に至るまで盛んに用いられる伝統的な技法。

技法による、表面テクスチャの違い

| 技法 | 表面のテクスチャ |

|---|---|

| エッチング | サラサラとしたサテン質。透明ではないが、ざらざらでもない、独特の風合い。 |

| サンドブラスト | ザラザラとした、ヤスリで削ったようなテイスト。艶なし・ガラスらしさなし。 |

| 切子 | 最終的に研磨剤や酸で磨くため、ツルツルになる。 |

| 面取り | 最終的に研磨剤で磨くため、ツルツルになる。 |

| エンクレイヴィング | 基本的に削った感じがそのまま残る。 |

| グルーチップ | ガラスが?がされたような独特なテクスチャ。 |

| フュージング | 表面はファイヤーポリッシュにより艶々・ツルツル、裏面は離形紙や棚板の凹凸を拾うため艶々にはならない。 |

| 絵付け | 顔料の種類によって様々。 |

エッチングとサンドブラストの違い、類似技法・用語

技法をいくつか挙げてはみましたが、ステンドグラスで使われる3㎜の板ガラスに対して現実的に用いることができるのは、キルンワークであるフュージングと絵付けを除けば、エッチングとサンドブラストだけですね。この2つだけが、自由に絵や図柄を描くことができるんです。

他の技法はあまり主役といった感じではなく、あくまで補助的な役割を担っていますね、現状では。

自分が見たステンドグラスのガラスは、サンドブラストかな~と思います。でもそこまでザラザラでもなく、透け感がありました。

エッチングとサンドブラストは似ているといえば似ているけど、ガラスの透け感や手触りは結構違うんですよね。

そのあたりをもう少し説明させて下さい。

エッチングととサンドブラストの違いは、見た目では、ガラス面のツヤ加減・透け加減だけだ(細かいことを言うと他にもあるが)。

エッチング・・・ガラスらしさが残った、ややサラサラした風合い。

サンドブラスト・・・ザラザラとした、砂っぽい完全な艶消し状態。

他にも似たような技法・用語があるので、記しておく。

消しがらす

ガラス特有の艶を「消し」たガラス。単に「ケシ」とも呼ばれる。消す方法はサンドブラストが主。汚れやすいためガラス屋には好かれない。

ただ艶消しにしているだけで装飾性がないので、サンドブラストやエッチングとは区別され、こう呼ばれているように思える。

フロストガラス

frostは英語で霜(しも)の意味。サンドブラストしただけではあまりにも艶がなく汚れが付着しやすいため、薬品で処理をして艶を少し戻したようなガラス。丁度アッシドエッチングとサンドブラストの中間のような風合い。

すりガラス

広義では、艶なしの透明ガラス全般、特に装飾がない素のものが、一般的に「すりガラス」と呼ばれる。ガラスっぽさがなく汚れが付きやすい。狭義では消しがらすのこと。

例えばヤカゲニーの白のスティップルのように、すりガラスに近く、もっときれいで深みがあるガラスがあるので、フロートガラス由来の安っぽさも相まって、ステンドグラスでは殆ど使われない。

大阪取引所のステンドグラス。これはおそらく、フロストガラス。

サンドブラストからのフュージング

アッシドエッチングはガラスっぽさを残しつつ、被せガラスの色を抜いたりグラデーションをかけられたりして非常に魅力的だが、流石にやろうとは思えない。

そして、サンドブラストしたガラスを窯で焼けば、アッシドエッチングに近い結果を残せるのではないか。かなり前からずっとそう思っていた。

そして今回、実際に行ってみた。

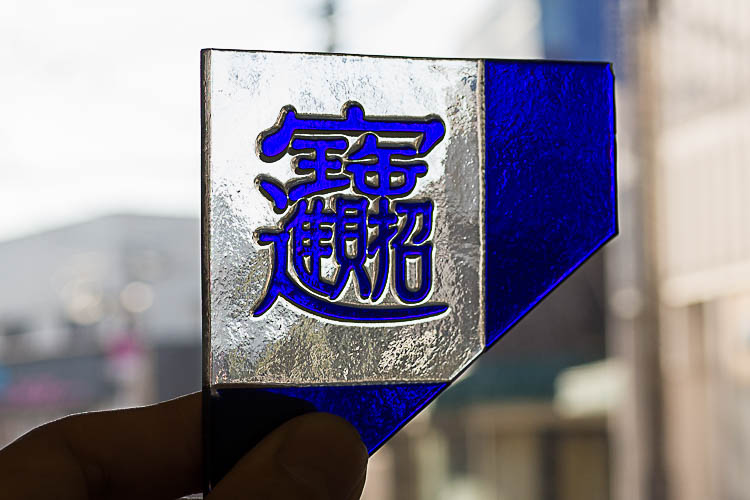

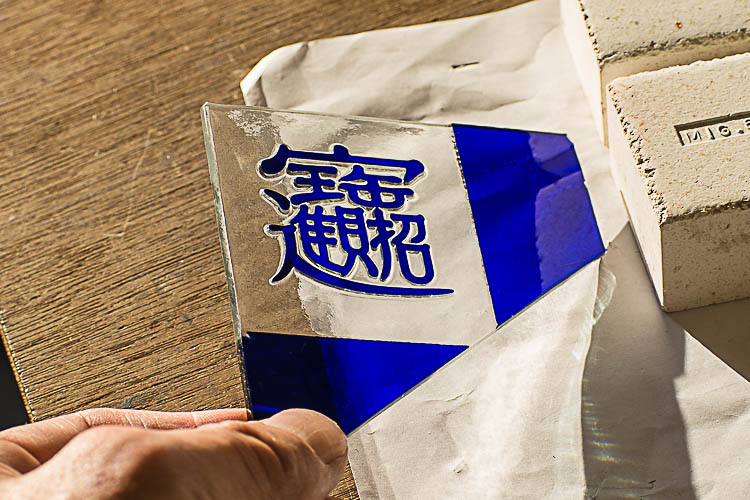

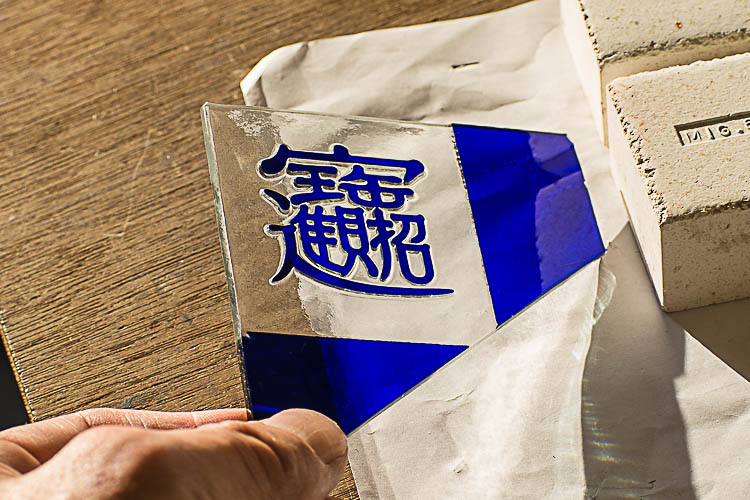

サンゴバンの被せガラスに、文字を型取ったマスキングシートを張り付ける。

サンドブラストを行うと、マスキング以外の部分が削り取られる。今回は全体に1.5mm程度ガラスを削っている。

マスキングを剥がす。

サンドブラストだけが施された状態。ガラスを削った訳なので、艶はゼロ。

電気炉で焼成後の状態。温度は780度程に設定したが、炉の下の方で焼いたので、実質は720~750度程度だと推測される。

溶かしすぎると文字が崩れてしまうので、温度設定が最初だけ難しい。ただ、一度成功すれば、次もほぼ同じ状態で焼きあがってくれる。

悪くない結果となった。焼き加減で表情が変わるのも面白い。ちなみに、写真ではわからないが、全体的に少々失透している。これはサンゴバンのガラスだからだろう。ブルズアイの被せガラス(そんなものは存在しないが)なら完璧な透明になると思う。

深掘りはおそらくアッシドエッチングにはできないので、その点は良い。ただ、サンドブラスト+フュージングでは、奇麗なグラデーションは無理っぽい(まだらな汚いグラデーションなら可能)。

まとめ、これから

ガラスの加工技法にも色々あるんですね。

そうですね。手間はかかりますが、組み合わせたり応用したりすれば、これまでにない新しい表現も可能だと思います。ブルー・オーシャンです。

ちょっと長くなったので、簡単に3項でまとめますね。

板ガラスを加工する方法はいくつかあるが、絵や図柄を自由に描写できるのは、コールドワークの分野ではエッチングとサンドブラストだけ。かつ、安全で設備の揃えやすさを考えると、サンドブラスト一択。

サンドブラストを行うと、その箇所のガラスらしさが著しく損なわれる。それを避けたい場合は、ブラスト後のフュージングという方法もある。

技法を組み合わせたり応用したりすれば、新しい表現方法を生み出すことも可能。

個人的には、今後しばらく、王道のステンドグラスとは別路線として、サンドブラスト+フュージングで色々と実験していきたい。

その前提として、自前でサンドブラスターを用意する必要がある。

早速、調査と資金調達(汗)を開始しようと思う。