ガラス決め

前回までで、シュライター風ステンドグラスの線と色まで決まっている。

今回から制作に入るが、先ずは具体的なガラスを決めていきたい。

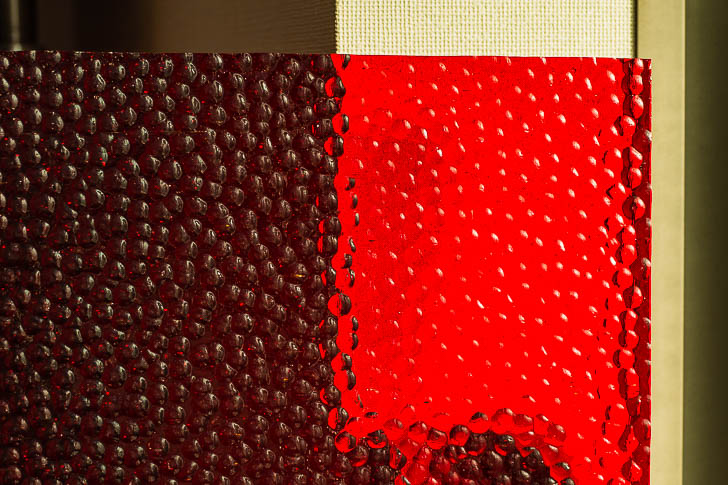

Wissmach Hammered Red ウィズマークのハンマード赤。

ココモ ロンデライト クリアー。

ココモ KO120。

絶妙な透け具合。

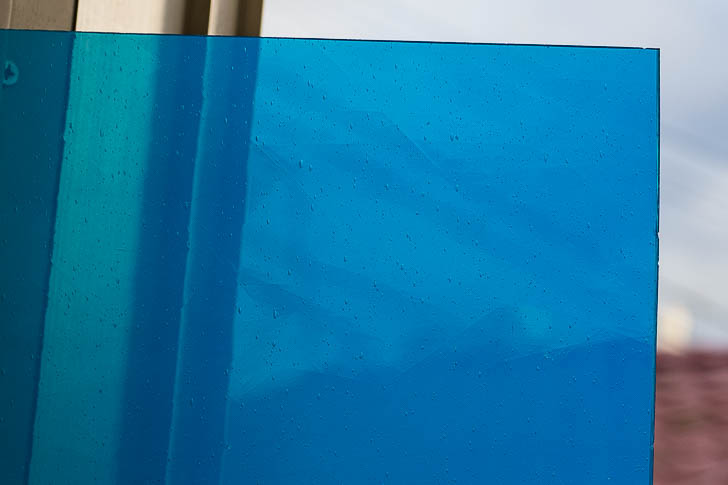

ランバーツ オパック ライトブルー。

今回のメインの色。型番不明。これ以外の上のガラスは以前にも使ったことがあるが、これは初めて。

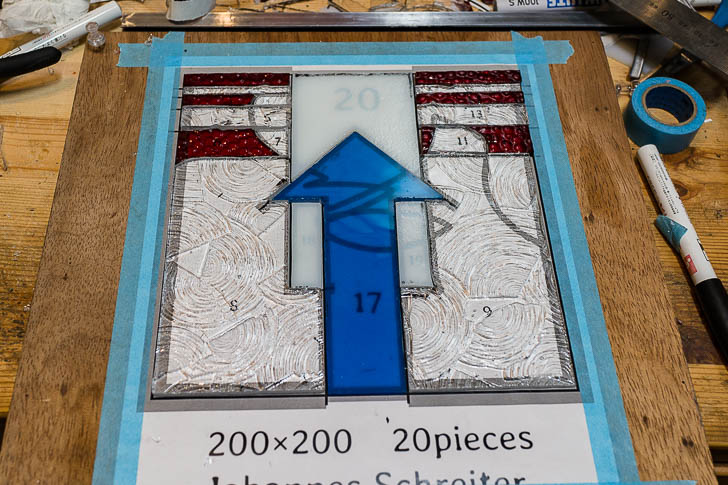

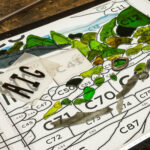

ガラスのイメージをIllustrator上でシミュレーションした結果。経験上、ほぼほぼこの通りに仕上がると思われる。

シュライターらしさを出すならば、本来ならば全てランバーツのオパックを使いたいところ。ただ、良いガラスが手に入らなかったので、今回は別の方向性で攻めてみた。

シュライターは絶対に使わないようなガラス使いだが、まあ今回は線だけシュライターっぽく、ということで割り切った。

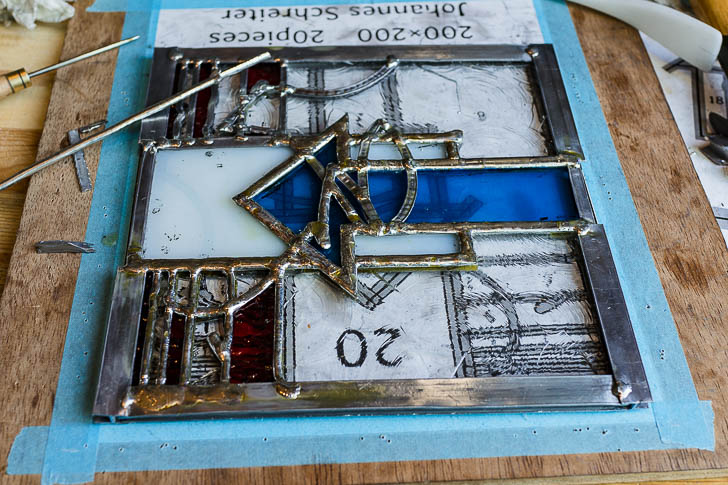

ガラスカット

いつも通り、型紙を厚紙に直接プリントアウトし、それをカットして型紙を作る。今回の200×200の大きさは、丁度A4サイズに収まるので都合が良い。

型紙に合わせてガラスカットを行うが、今回は普通にはカットできない形が多い。可能な範囲までガラスカッターでカットし、後はひたすらルーターで削り込んで形を合わせていく。

ピース数が少ないのでルーターで削ってもそこまで手間取らないが、ハンドソーがあれば断然そっちを使った方が良い。

3mmケイムを使っている箇所だけはガラスカットがシビアなので、小さくならないようにする。なんなら、気持ち大きくしておいて、後から削るくらいの感覚でやらないと、直ぐに隙間が空いてしまう。

今回はカットの数倍、ルーター作業に時間を要した。

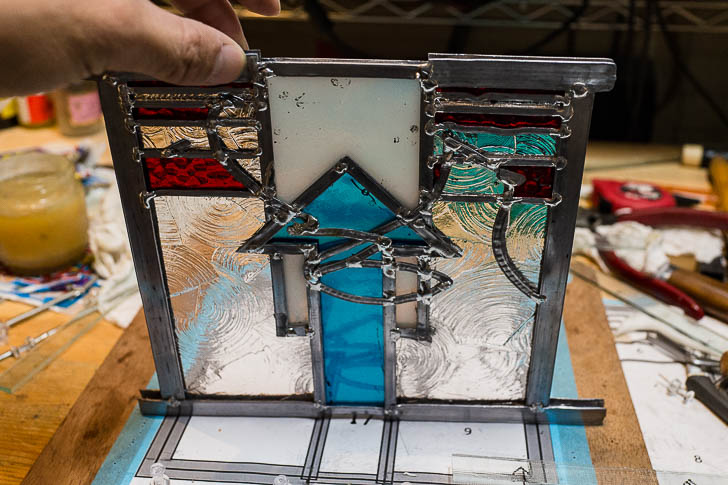

組み・ハンダ

下紙通りに、正確に組んでいく。

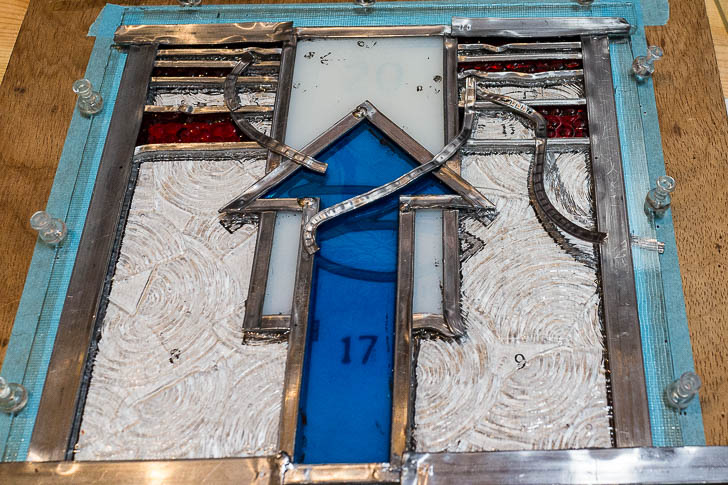

全体を組み終えてハンダに入ったところ。

ガラス間をまたがる曲線のラインはFH4だが、これが今回は複雑に入り組んでいる。普通にガラスとガラスの間に入っている箇所もあるが、ほとんどはガラスの表面に乗っているだけの状態だ。ニッパーでひたすら芯を抜いて、表面だけを使っている。

このように、下紙上で形を整えておいてからハンダで仮止めすると、やり易い。

表のハンダ終了。からの、緊張の裏返し。裏も、表と同様、ラインの揃いに注意して点ハンダを進める。

点ハンダが終わったら、次は両面の全面ハンダ。

ケイムをガラスに載せている箇所のハンダは、熱によるガラスの割りに注意すること。ガラスの種類にもよるが、ハンダごての熱がガラスに直接伝わると、ガラスは直ぐに熱割れしてしまう。

細心の周囲を払って手早く進めるのは当然のこととして、今回は行っていないが、ケイムとガラスの間に厚めの紙を敷くのが望ましい。

全面ハンダ終了。

パテ・仕上げ

いつも通りの方法でパテ入れ。ケイムを乗せているだけの箇所も、通常部分と同じようにパテを入れる。

パテ入れ後、5日ほど寝かしてから、仕上げに入る。

真鍮ブラシでパネルを良く磨いてから、硫酸銅の水溶液で腐食処理を行う。

今回のパティーナは、濃度不明で適当に作ったものだが、悪くない染まり具合だ。おそら、15%~20%位の濃さ、銅色が濃く出ているので、20%に近い濃度なような気がする。次回は、15%位で手早く腐食させると良さそう、という感触を得た。

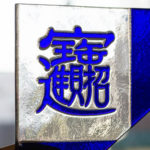

完成

背景が緑だと、ガラスの綺麗さが一層際立つ。

ココモの白は、光を通すとほんの少しだけ赤み掛かり、美しい。スティップルの1000spに負けるとも劣らないテイストを醸し出す。

振り返り

線の意匠の良し悪しは、自分自身では何とも判断できないが、悪くはないと思っている。デザイン通りに組むことにも成功しており、光に透かして見る限りは何の問題もない。

ガラスの上にケイムの面を乗せて全面ハンダする技法については、今回は乗せただけであったが、本当はエポキシ系の接着剤などで固定した方が良いのかもしれない。それについては、別途試してみたいと思う。

ガラス使いは、矢印部分の青いオパックは、やはり美しい。ココモの白もそれに負けないくらい良い味を出している。この青白の相性が抜群に良い事は、この試作の最大の発見の一つだ。

ロンデライトのクリアやハンマード赤の力強さは、そんなにミスマッチではないが、他にもっと合うガラスがあるだろうと思う。ベストではない。

ステンドグラスは、大きさやピース数が結構モノを言う。大きいから迫力が出る、細かいから凄く見える、と言うのはまさにその通りなのだ。従って、小さいパネルの方が難易度が高い。

そんなことから、小さいパネル、少ないピース数で良いモノを作れるよう励むのは練習になるし、その上で思わぬ発見もある。今後も時間があればどんどん制作していきたい。

楽しく拝見しています。リクエストしますが、フランスのアーティストのピエールスーラジュ(コンク教会)、ジャンピエールレイノーの無色透明のステンドグラスについて執筆して頂きたく存じます。